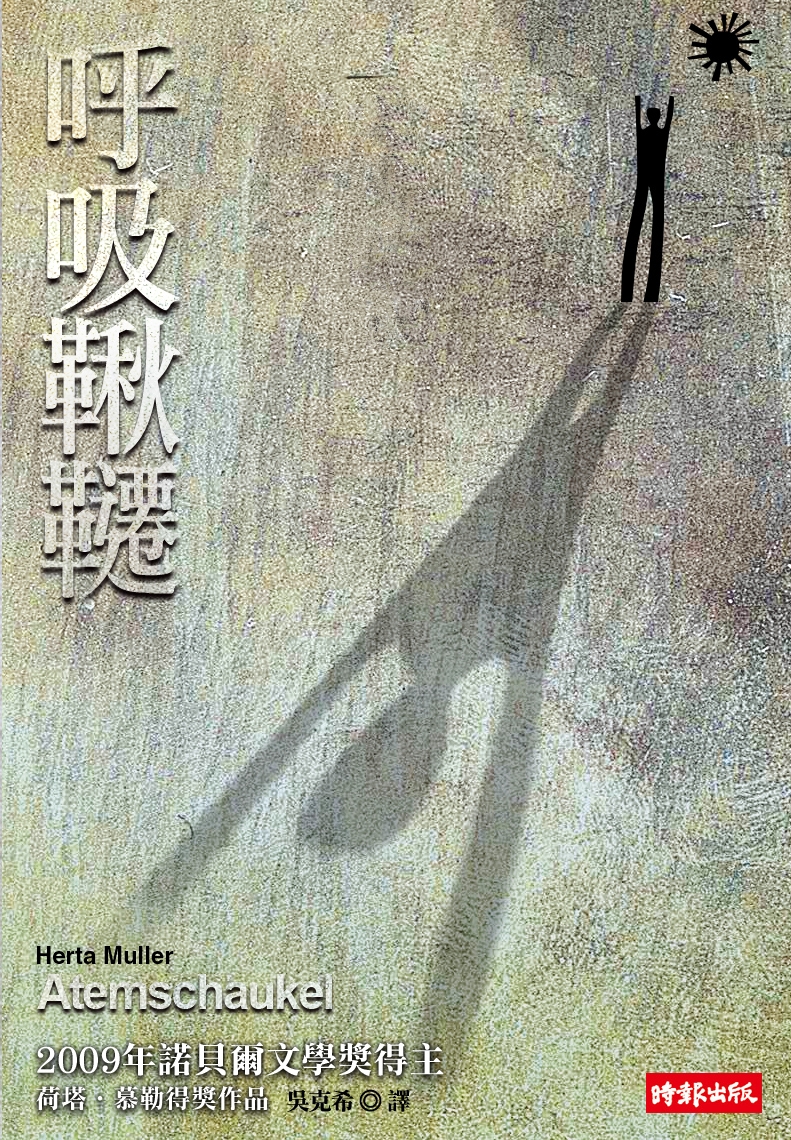

呼吸鞦韆(Atemschaukel)所要呈現的不只是一本敘述勞改營實況的紀實,同時也是一段尋找被刻意隱瞞的過往求解路程。故事的背景是一段難以簡單帶過的複雜歷史,作者荷塔‧慕勒的母親是德裔羅馬尼亞人,二戰過後1945至1949年,由於德國戰敗,流有德國血統的這群人不僅處境變得尷尬,甚至成為箭靶一樣的存在。大批的德裔羅馬尼亞人被送往蘇聯的勞改營,為了所謂的「贖罪」,贖未曾犯下的罪。他們經歷了一段恐怖的日子。穆勒不曾從母親口中得知那段回憶,幾次的詢問都不得其門而入。後來穆勒認識了詩人奧斯卡‧帕斯提歐爾(Oskar Pastior),帕斯提歐爾有跟其母親相類似的遭遇,於是催生了這本書。

:format(jpeg):mode_rgb():quality(40)/discogs-images/A-211159-1275912065.jpeg.jpg)

(奧斯卡‧帕斯提歐爾,1927-2006)

《呼吸鞦韆》中對於勞改營的描述迥異於其他描寫這類情況所採用滿腔的控訴情緒,反而用了大量詩化的語言去敘述帕斯提歐爾在這五年之間的勞役生活及所見所聞。勞改營於人最粗淺的第一印象即是惡劣的工作環境以及超量負荷的體力工作,在烏克蘭的勞役營中,藉由帕斯提歐爾的回憶,還有穆勒的筆,形容人被環境的極端逼迫而失去朝氣和靈性,大多數的時間都在尋找食物。在如此嚴苛的環境,「如何找吃」、「可以吃什麼」成了生存的首要目標。

在勞役營中,飢餓的定義必須被重寫,那種身體飢餓的感覺非沒經歷過勞役營的你我可以想像。帕斯提歐爾甚至將飢餓擬人化(或者也可以說,是「擬神化」),他創造出了「飢餓天使」的形象。祂不但有多個專屬的章節,在其他地方也可見飢餓天使無所不在。

然後夜晚降臨。所有人放工回家。所有人都爬進了飢餓。一個飢餓的人冷眼看著其他所有飢餓的人時,飢餓就是一副床架。但其實不然,我的親身體會是,飢餓爬進了我們。我們才是飢餓的床架。我們所有人都閉著眼睛吃。我們整晚都在餵養飢餓。我們把它餵得飽飽的,飽得高比圓鍬。

無止盡的飢餓,瘦弱了人的肉體,昏迷了求生的意志,飢餓天使玩弄著勞役營中的每位囚犯,像貓玩弄獵物,勞役營的人們不斷在艱困繁重的粗活中反覆計算、思量,在所配給的食物重量上斤斤計較,總是因為心理因素而覺得別人的麵包一定比自己的大,當交換成功拿到自以為比較大的麵包時,卻發現自己曾有的麵包好像變大了。

身處在極端的環境之中,無論是在勞役營之內或之外,人是無可避免要經歷轉變的,學著去適應一種嚴苛的生存方式。當雷歐(即帕斯提歐爾書中的化身)進入勞役營後,他的母親又誕下一子:羅伯特,雷歐將其稱之為「替代弟弟」,在這種特殊情狀下得知家中新成員的誕生令雷歐斯毫無喜悅之情,他在勞役營,於他於家人,雖生猶死;羅伯特的出生僅化為一張附有照片,書寫姓名及出生日期的卡片。以雷歐的角度而言,弟弟的出生不啻於是對他的存在為一種打擊,也許他的家人已經放棄他了,對我而言,你人在哪裡,就可以死在哪裡,這樣家裡就可以騰出地方來了。當然他母親的真意是否如此不得而知,但家中的成員出了個空缺,如何重新調適,去接受,去活下去,是要繼續牽掛還是選擇務實,那張無言的明信片乘載的比看見的還要多。

而這一切,始作俑者史達林都看在眼裡。當雷歐收到通知去領取卡片時,辦公室裡高懸著史達林的照片有著這位當時蘇聯最高統治者無所不在的含意。所有事都逃不過史達林的雙眼,他冷眼著那些無辜的贖罪者被他的安排擺佈而無能為力,冷眼看著雷歐刻意忽視的鄉愁被翻湧上來而失去控制。

(榆錢菠菜,滋味苦澀,是勞役營囚犯的食物來源之一)

這樣與飢餓和死亡和遺忘擦身而過的處境與雷歐相伴五年,得到釋放而再次從回「人間」無異於在人生中再度開啟一段篇章,從囚犯轉為自由身,雷歐卻無法再回到勞役營前的自己。飢餓天使沒有帶走他,卻也未曾輕易放過他,終其一生雷歐將對於飢餓有著敏銳的體會。回家後的雷歐有了太多無法言說的改變,家人間的氣氛微妙變化只流傳在空氣中,同樣的家、同樣的人,卻宛如處於平行時空,五年來,他的人生在時間上明明有在前進,但卻停滯不前,在勞役營當苦工並未令他謀得一技之長。在勞役營中雷歐被剝奪身為人的自我,出來之後似乎仍是難以尋覓,雷歐最終選擇再度離開,這次他離開的是他的妻子,在世俗的男女婚姻關係中,也無法找到雷歐的自我。

大多時候,雷歐都是身不由己受到時代擺布,縱使他逃到維也納,有了恣意投入男性懷抱的自由,但那「飢餓」仍不時會在陰影中窺伺,偶爾令他迷惘。他生長在那樣的時代,勞役營已化作他生命的一部份,即使那回憶被飾以唯美與詩意,卻殘酷依舊。

本文圖片均來自網路,如有疑慮請告知刪除。

留言列表

留言列表

{{ article.title }}

{{ article.title }}